BLOG

ブログ

-

![ChatGPTの答えるVMDとMDの違いとは?]() VMDとは

VMDとはChatGPTの答えるVMDとMDの違いとは?

-

![VMD用語 VP(ヴィジュアルプレゼンテーション)とは?]() VMD用語

VMD用語VMD用語 VP(ヴィジュアルプレゼンテーション)とは?

-

![VMD用語 VMD (ヴィジュアルマーチャンダイジング)とは?]() VMD用語

VMD用語VMD用語 VMD (ヴィジュアルマーチャンダイジング)とは?

-

![損得勘定と感情の損得]() VMDコメント

VMDコメント損得勘定と感情の損得

-

![予期せぬ出会いと店頭価値]() VMD

VMD予期せぬ出会いと店頭価値

-

![深澤流VMD用語 〜IP(アイテムプレゼンテーション)〜]() VMD用語

VMD用語深澤流VMD用語 〜IP(アイテムプレゼンテーション)〜

-

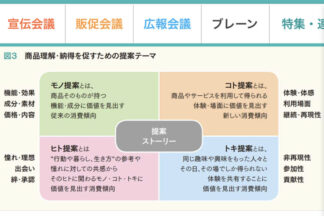

![2021年3月号 販促会議に寄稿致しました]() お知らせ

お知らせ2021年3月号 販促会議に寄稿致しました

-

![VMDのコツ 売り方がわからなくなったら]() VMDコンサルティング

VMDコンサルティングVMDのコツ 売り方がわからなくなったら

-

![VMDで使える基礎用語 〜OTS〜 目にする機会]() VMD用語

VMD用語VMDで使える基礎用語 〜OTS〜 目にする機会

-

![VMDで使える基礎用語 ショールーミングとウェブルーミング]() VMD用語

VMD用語VMDで使える基礎用語 ショールーミングとウェブルーミング

-

![VMDで使える基礎用語 サティスファイサーとマキシマイザー]() VMD用語

VMD用語VMDで使える基礎用語 サティスファイサーとマキシマイザー

-

![コロナ禍のVMD 新しいSHOP様式について]() VMDコンサルティング

VMDコンサルティングコロナ禍のVMD 新しいSHOP様式について